Probabilmente una delle frasi più utilizzate dal novello critico televisivo (laureato all’Università della Vita) per commentare l’operato del politico di turno. La scusa più abusata da pubblicitari e responsabili marketing che non hanno saputo gestire la crisi nella comunicazione del proprio cliente.

“Purché se ne parli” o, in forma estesa, “nel bene e nel male, purché se ne parli” è indubbiamente uno dei modi di dire più noti del mondo della comunicazione. Ma sarà anche vero?

Proverò a confutare quest’affermazione riportando le valide argomentazioni di esperti in Personal Branding e Digital PR, ma soprattuto l’esempio di un caso piuttosto noto di cattiva comunicazione, avvenuto un paio d’anni fa e rimasto nella storia dei disastri pubblicitari.

Leggendo scoprirai:

Nel 2020, che accada a te come persona o alla tua azienda, non puoi lasciare la tua comunicazione al caso.

Origini del detto e reputazione

Per iniziare, come nasce il modo di dire “purché se ne parli”?

Maria Giovanna Oggero ci racconta che le sue origini risalgono alle parole di un noto personaggio di un altrettanto popolare racconto di Oscar Wilde:

There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.

Dorian Gray

Che letteralmente sta per «C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé.»

Non si sa come, nel tempo si giunse a semplificare il concetto fino a “non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”, che introduce (dal nulla) i concetti di bene e male, spostando il focus sull’etica della comunicazione, quando in origine era evidentemente posizionato sul concetto di assenza di comunicazione.

A prescindere da come sia arrivata ai nostri giorni, la frase può essere applicata a più ambiti, dal sociale (il portare a galla problematiche delicate e controverse ma poco discusse) a quello politico (le sparate di certi rappresentanti degli affari pubblici sono all’ordine del giorno, quasi fosse il loro unico lavoro).

Ma è strettamente di marketing e comunicazione che voglio parlarti oggi.

E non credere che non possa riguardarti. Anche se non sei un imprenditore o non hai una tua azienda, il concetto di marketing inteso come “azione sul mercato da parte delle imprese” può essere traslata nella sfera personale come “interazione con il prossimo da parte della singola persona”. Sì, non c’è scambio economico, ma in fondo la relazione non è un dare/avere?

Quando ci si approccia a un altra persona c’è di mezzo la propria nomea, la “fama” di cui si gode nel proprio contesto sociale. In ambito aziendale si parla di Brand Reputation, della quale ho trovato una semplice definizione che qui riporto:

Con il termine brand reputation si intende, come suggerisce il nome stesso, la considerazione che i singoli hanno di un’attività che si propone per diversi motivi. Ma soprattutto per fini commerciali.

Riccardo Esposito

Riccardo Esposito è un copywriter che seguo da parecchio tempo. Ha il dono della sintesi e soprattuto di sviluppare temi anche complessi nella maniera più semplice e scorrevole possibile. Dote che ammiro e che cerco di emulare, sebbene sia ancora lontano dal riuscirci.

La definizione estratta dal suo articolo sulla Brand Reputation la trovo azzeccata per diversi motivi, ma è quel “la considerazione che i singoli hanno di un’attività che si propone per diversi motivi” che trovo particolarmente indovinato. Perché allarga la sfera d’azione della reputazione di un’azienda da quella meramente commerciale ad aspetti che vanno oltre, nella sfera sociale.

A sottolineare che sì, se hai una cattiva reputazione probabilmente rischi di vendere meno, ma soprattutto il tuo target di riferimento perderà qualcosa a un livello più profondo: la stima e la fiducia in te come componente della società, prima che come azienda.

Molti responsabili aziendali credono che basti un post virale per ottenere risultati al di là di ogni immaginazione. La viralità, concetto che andò di moda qualche anno fa e fortunatamente oggi si sente nominare molto meno…

A volte in nome della viralità sono state prodotte a livello pubblicitario le peggiori schifezze che uomo possa immaginare. Al fine d’innescare il meccanismo della condivisione compulsiva, si è rinunciato alla qualità e al messaggio per privilegiare la forma e l’effetto shock che ingaggia le masse.

“Purché se ne parli”, appunto.

Il cuore di un’azienda

A cosa rinuncia un’azienda quando punta tutto sulla viralità?

Riccardo Scandellari, meglio noto come Skande, ribadisce in un suo articolo piuttosto recente sul marketing senza prodotto che il dilettante si vede proprio da questo: si concentra nella vendita, nel farsi vedere il più possibile, ha la visibilità come unico valore.

Ma se il valore dell’azienda diventa la visibilità, tolta quella, cosa rimane a parte un bel guscio vuoto?

L’obiettivo di ogni azienda o soggetto che vuole comunicare se stesso dovrebbe essere quello di creare cultura, consapevolezza, fornire ispirazione e aiuto quando questi sono richiesti. Se un uomo ti regala qualche prezioso minuto della sua attenzione, devi posizionarti in modo corretto nella sua mente.

In questi giorni leggo un libro di Rudy Bandiera (che per pura combinazione è socio di Skande) dal titolo “Crea contenuti efficaci“.

Nella parte iniziale Rudy introduce la fiducia come fondamento di una comunicazione efficace. Il brand è quindi una promessa e in quanto tale è costruita attorno a pochi semplici pilastri, uno dei quali è lo scopo.

Il concetto è che “le persone non comprano quello che fai ma il motivo per cui lo fai”. E Rudy lo illustra magistralmente citando una pietra miliare del marketing, un TED talk di Simon Sinek risalente al 2009 che si può riassumere come segue.

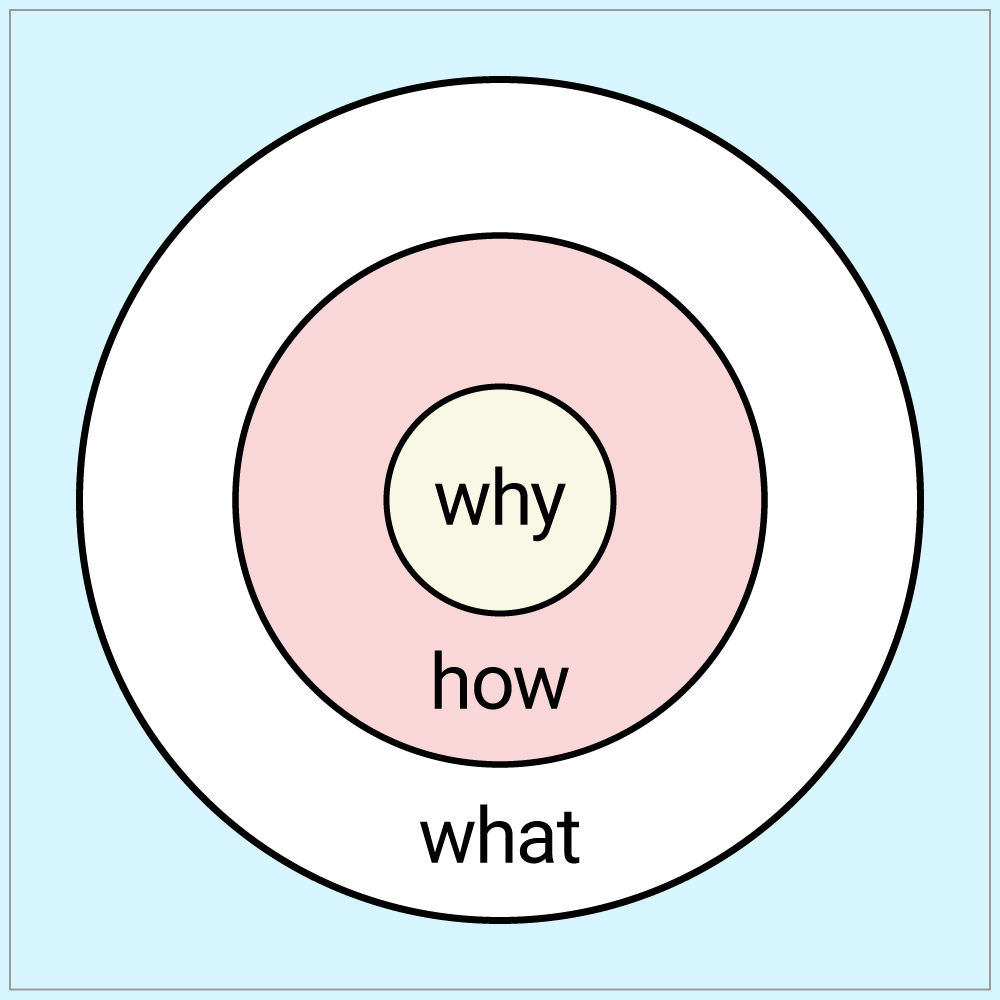

Sinek ha teorizzato il concetto di Golden Circle per spiegare i motivi del perché alcune organizzazioni e alcuni leader sono capaci d’ispirare e altri no.

Disponendo tre semplici parole, what, how e why (“cosa”, “come” e “perché”) all’interno di tre cerchi concentrici dal più esterno fino ad arrivare al nucleo, evidenzia come le aziende che hanno più successo siano quelle che si raccontano a partire dal centro, che prima di tutto comunicano cioè uno scopo (rispondono alla domanda “perché sono sul mercato”).

Mentre quelle che antepongono il “cosa” («vendiamo prodotti eccezionali, con queste caratteristiche») e il “come” («sono prodotti fantastici, li abbiamo progettati in questo modo») finiscono per non trasmettere quel qualcosa in più che indirizza le persone all’acquisto («la nostra azienda crede in questi valori, che muovono il nostro operato»).

Il più delle volte questo quid (che risponde alla domanda “perché”) non è percepibile a livello razionale, perché coinvolge la parte del cervello del sistema limbico (insieme al “come”) che controlla le emozioni (ma non il linguaggio). Mentre il “cosa” è relegato alla razionalità e alla neocorteccia. Ma è il perché, il sentimento, che spinge verso le decisioni, ancora più della ragione. È pura biologia.

E il “perché” è lo scopo. Perché l’azienda esiste? Perché è così d’ispirazione?

Sinek continua: «La gente fa le cose che testimoniano ciò in cui credono» e ancora «La gente non compra ciò che fate, compra il motivo per cui lo fate.»

Nel baratro della cattiva comunicazione: un esempio

E invece capita che le aziende incappino nel grande errore di badare più alla forma che alla sostanza. Di trasmettere quelli che credono essere valori, ma in realtà sono solo vuota ostentazione, fuochi pirotecnici dopo i quali resta l’odore di bruciato e poco più.

Ti porto un solo esempio, quello che è stato considerato forse il peggiore epic fail della comunicazione a livello internazionale nel 2018.

Ora, non ho nulla contro Dolce & Gabbana. Sono, a ragion veduta, portabandiera indiscutibili dello stile italiano nel mondo. Però in quell’occasione, per pubblicizzare un enorme evento a Shanghai che avrebbe dovuto nutrire la considerazione degli orientali verso la moda italiana, i due buontemponi se ne sono usciti con questi tre annunci:

Totalizzando accuse di razzismo e una folta serie di commenti indignati per l’utilizzo di allusioni sessuali («Il cannolo è troppo grande per te?») e l’ostentazione di stereotipi davvero datati sulla cultura cinese.

Non solo, alle osservazioni di un utente Instagram che si limitava a chiedeva spiegazioni, risposero gettando benzina sul fuoco («Cina paese di cacca, ignoranti e mafiosi»). Adducendo un attacco hacker come scusa.

Potevano peggiorare ulteriormente la situazione? La risposta è sì, con un video senza alcun mordente, nel quale in italiano con sottotitoli in inglese (non sforzandosi minimamente di allinearsi ai propri interlocutori) accamparono svogliate giustificazioni:

“Purché se ne parli”, dicevamo? Ti assicuro che la nota griffe non ottenne alcuna pubblicità positiva dal Chinagate! Anzi, dovette lavorare negli anni seguenti per contrastare con operazioni di reputation washing l’onta che aveva macchiato il loro brand.

Conclusioni

La pubblicità negativa, oggi, non è altro che questo: pubblicità negativa.

È una macchia nella reputazione di un brand, un individuo o un’azienda, che è difficile da trattare (c’è ancora oggi chi ricorda vividamente #guerrieri di Enel e le candide affermazioni omofobe del sig. Barilla).

La Brand Awareness va costruita mattone dopo mattone, con interventi mirati e progettati con cura, non affidandosi esclusivamente alla viralità o modi poco etici di comunicare. Altrimenti, una piccola scossa e cade tutto giù… e poi bisogna ricostruire! E servono tempo e ingenti risorse per farlo.

Piuttosto, pensiamo a dare uno scopo alla nostra comunicazione. Che il nostro pubblico, i nostri potenziali clienti o semplicemente i soggetti che si relazionano con noi (sì, il processo è traslabile alla vita quotidiana) ci riconoscano per i valori di cui ci facciamo portatori, invece che per quello che proviamo a vendere strillando a squarciagola.

Perché dopo aver urlato, oltre al ronzio nelle orecchie di chi ascolta, resta ben poco.

Lascia un commento